【図書館】絵本コーナーを更新しました。

今回の特集コーナーのテーマ

「歯」のえほん

6月4日は虫歯予防デー。歯みがきは日頃から気をつけて欲しい習慣の一つ。子どもたちに歯の健康の大切さや歯みがきに興味を持ってもらうのにおすすめの絵本をご用意しました。

学生・教職員のみなさま、是非、図書館をご活用ください。

今回の特集コーナーのテーマ

「歯」のえほん

6月4日は虫歯予防デー。歯みがきは日頃から気をつけて欲しい習慣の一つ。子どもたちに歯の健康の大切さや歯みがきに興味を持ってもらうのにおすすめの絵本をご用意しました。

学生・教職員のみなさま、是非、図書館をご活用ください。

2025年5月12日(月)、専攻科幼児保育専攻「幼児保育キャリア演習Ⅲ」の授業で、外部講師をお招きして「面接対策ビジネスマナー」を実施しました。

この講座では、自信を持って面接に臨むための「基本的なマナー」を、実際の動きや知識、押さえておくべきポイントを交えながら学ぶ、実践的な内容となりました。

特に、「面接の第一印象は数分で決まる」と言われる中で、良い印象を与えるための話し方や目線、笑顔・表情の作り方、自然なアイコンタクトの取り方など、面接時に欠かせないスキルを学生が実践的に身につける貴重な機会となりました。

今後も学生一人ひとりが自信を持って将来に臨めるよう、実践的な支援を行ってまいります。

学生の感想 ![]()

◯今日の講座を受けて、大学の入学試験のときのことを思い出しました。悩んだり、涙したりすることも多くありましたが、無事に合格し、入学できたときの嬉しさが蘇り。就活を前に、自分の強みを見つめ直し、自己理解を深めながら、自分の夢に向かって一生懸命がんばろうと思いました。

◯本日の面接セミナーを受講して、「就職活動はまだ先のこと」と思っていた自分に気づきましたが、実はもうすぐそこまで来ているのだと実感しました。自分の長所やアピールポイント、学生時代に力を入れたことなど、自分自身のことなのに、うまく言葉にできなかったり、思いつかなかったりして、もっと自分自身のことを知ろうと思いました。

◯自己PRの練習をした際、自分が考えていた長所とは違う視点で、友だちが「こんなところがあなたの良いところだよ」と伝えてくれました。自分では気づかなかった一面を知ることができ、とても嬉しかったです。「人から見た自分」という新たな強みが増え、自信にもつながりました。今後は、その強みも活かして自己PRを考えていきたいと思います。

幼稚園教諭・保育士・特別支援学校教諭の取得を目指す

星美(せいび)学園短期大学

SEIBI Gakuen College

幼児保育学科

専攻科幼児保育専攻

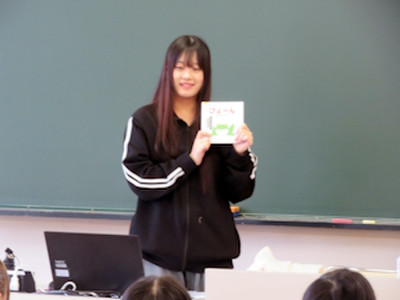

5月19日に、幼児保育学科2年生の「幼稚園教育実習」の授業のなかで、「模擬保育」が行われましたので、その様子をお伝えいたします。

学生は事前に「指導案」を準備し、指導案に沿って、保育技術を披露しました。

今回は、クラスの代表として、1人の学生が前に立ちました。

クラスメートは、子ども役として参加しました。

完成した作品です。

リトミック室に移動して、実際に遊んでみました。

その後、教室に戻って模擬保育の振り返りをし、実習担当教員から実践的なアドバイスを受けました。

来月から、それぞれの幼稚園で2週間の本実習をさせていただきます。

2年生の皆さん、今までで学んだ経験を活かして、頑張りましょう!

幼稚園教諭・保育士・特別支援学校教諭の取得を目指す

星美学園短期大学 SEIBI Gakuen College

幼児保育学科

専攻科幼児保育専攻

星美祭実行委員より2025年度の星美祭(学園祭)の開催日をお知らせします!

開催時間については、後日、お知らせいたします!

卒業生、保護者の皆さま、ぜひご来場ください

開催時間は、決まり次第、お知らせいたします。

星美学園短期大学 星美祭2025 実行委員

現在、下記の外部団体実施奨学金について、情報が公開されています。

申し込み方法などの詳細は、実施団体( 公益財団法人 富山(とみやま)文化財団 )のホームページにてご確認ください。

【給付奨学金】公益財団法人 富山文化財団 奨学金

https://www.tomiyama-cf.or.jp/information

〇全学年対象:「2025年度募集の奨学金」

給付金額:年額36万円

応募期間:2025年6月11日(水)午前 10:00〜 7月14日(月)午前10:00まで

給付対象期間:1年間(2025年4月〜2026年3月)

★年齢、学部、学科等の制限はありません。

★他の奨学金との併用が可能です。

※応募書類の提出先は本学ではありません。

星美(せいび)学園短期大学 事務部 奨学金担当

★星美短大独自の奨学金や、その他の奨学金制度についてはコチラからご覧ください★

5月12日(月) 3限アッセンブリー内で、「星美祭 実行委員」の発足式を行いました。

昨年度よりカラーがピンクとなったウインドブレーカーは、実行委員メンバーのユニフォームです。

メンバーが自己紹介をしました。

発足式の前に、手話サークルによるサークルの活動紹介を行い、その後、本日の発足式の内容を同時手話通訳してくれました。

2025年度星美祭実行委員6名の自己紹介&実行委員企画についての呼びかけ

、今年度「星美祭のテーマ」発表や、卒業生参加団体の内容(近日公開)についてもお話がありました。

閉学まであと2年!

学生、教職員、卒業生と一緒に盛り上げます!!

今年度の星美祭に関する活動は、ここからスタートします!

お楽しみに♪♪

最新の情報は、ブログを通してご案内いたします。

星美学園短期大学 星美祭実行委員

こんにちは!公開講座センターです。

2025年度「保育・教育特別セミナーのご案内」が完成し、

資料請求をいただきました皆様へ、順次お送りしております。

お手元に届くまで今しばらく お待ちください!

受講お申し込み・資料請求Web入力は、こちら→★

「公開講座セミナーのご案内」のご請求は、送料無料にてお届けいたします。

< 問い合わせ先 >

幼稚園教諭・保育士・特別支援学校教諭の取得を目指す

東京都北区(池袋から8分/大宮から15分)にある短大

星美学園短期大学 SEIBI Gakuen College

日伊総合研究所 公開講座センター

TEL:03-3906-0056(平日9時~16時)

学生による「自宅で簡単に制作できる保育のおもちゃ」の動画や、

保育・特別支援教育のイラストデータなどのお役立ちアイテムが掲載されている

「保育者・保育学生向け★お役立ちサイト」もぜひご覧ください!

日頃より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、本学メールシステムの不具合により、下記の期間におきまして本学Webフォームからご入力・お送りいただいた内容を正常に受信できていない事象が発生していたことがわかりました。

不具合発生期間:2025年4月18日(金)終日

上記期間中にお問い合わせ、お申し込みのお客様につきましては、大変お手数はございますが、再度フォームをお送りいただくか、お電話にてお問い合わせいただけますと幸いです。

なおイタリア語講座のお申し込みにつきましては、5月8日(木)までにお問い合わせをいただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせいただいた皆さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

<本件に関するお問い合わせ先>

星美学園短期大学 公開講座センター

電話番号:03-3906-0056

メール:c_koza@seibi.ac.jp

平日 午前9時~午後4時

※5月3日~5月6日は、公開講座センター事務を停止しております。

停止期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、2025年5月7日(水)以降、順次ご対応させていただきます。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

星美学園短期大学 学長 阿部健一

「5月 聖母マリアの月」

*

妊娠の告知を受諾した 聖母マリア

十字架の前で悲しみに耐えた 聖母マリア

**

すべてを神に委ねる 澄みきった心

一片の悪も入りこめない 清らかな心

試練を黙して受け入れる 謙遜な心

***

私たちを 平和と安らぎへと導く 希望の星

****

聖母マリアの月 みどりの風の かおる5月

*****

【関連記事】 学長が語る 障がい児保育 第1回~第8回(最終回)

【ブログ】学長からのメッセージ

幼稚園教諭・保育士・特別支援学校教諭の取得を目指す

星美学園短期大学