最近の記事

09_図書館

2024年4月16日 (火)

2024年4月 4日 (木)

【図書館】展示企画2024年度第1回

タイトル:『“同じ”を通して“違う”に気づく』

ー個別の療育教材を作ろうー

期間:2024年4月~7月

担当:星美学園短期大学専任講師 竹森亜美

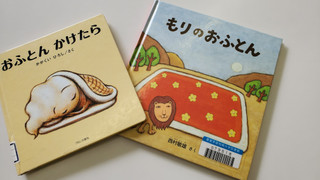

子どもは、周りの大人から「ワンワンいたね」「犬だね」などの言葉を掛けられることで、言葉を獲得していきます。言葉は自然に覚えていくような印象がありますが、中には個別にじっくり練習することで学習が進んでいくお子さんもいます。

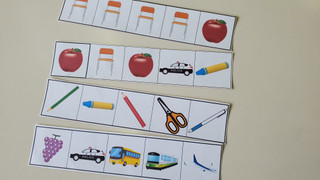

言葉の発達がゆっくりなお子さんとの学習では、「これは靴です、これは帽子です。」と言いながら実物やカードを見せて、「靴、ちょうだい。」といって決められた物を取ってもらったり「これは、何ですか?」といって「ぼうし」と答えてもらったり、動作や言葉を交えながらやりとりをしていきます。

では、「物に名前があること」に気づき、自分の身の回りの物の名前を覚えた後、どうやって語彙(言葉の数)を増やしていくと思いますか?また、「りんごは果物の仲間」とか、「黄色も緑も色を表す言葉」といった概念を獲得するには、どういった工夫が必要だと思いますか?お子さんの中には、発語がない方もいるので、必ずしも言葉で答えてくれるとは限りません。そんな時に使えるアイディアが、特別支援教育にはたくさんあります。

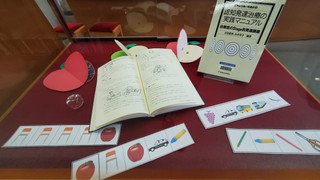

ここに載せた書籍は、自閉症のお子さんの「認知発達」を促すための課題と工夫がたくさん掲載されています。「語彙」「概念」を増やすために活躍するのが、「同じ」「違う」といった物の関係性を表す言葉です。まずは同じ物が1つしかない状況で「同じのどれ?」と尋ねて、「同じ」という概念を覚えます。次に、いくつかの絵を見せながら「違うのどれ?」と聞くことで「違う」ことが理解できるようになります。そのうち、「同じ」から「仲間」、「違う」から「反対」といったさらに抽象的な概念へと学習を進めていきます。言葉の世界は面白いですね。

参考文献

「認知発達治療の実践マニュアル:自閉症のStage別発達課題」/太田昌孝・永井洋子/日本文化科学社/1992.12

2024年1月17日 (水)

【図書館】春期休業期間のお知らせ

2月1日(木)~4月3日(水)まで春期休業期間といたします。

休業期間中の開館は、次の通りです。

*************************

開館日 : (開館日カレンダーを参照)

時 間 : 9:00 ~ 14:50

*************************

![]() 1年生および専攻科へ入学予定の方へ

1年生および専攻科へ入学予定の方へ

1月18日(木)より、春期休業貸出を以下のとおり開始します。

貸出冊数 : 8冊

返 却 日 : 4月4日 (木)

*************************

![]() 卒業予定者(2年生および専攻科生)の方へ

卒業予定者(2年生および専攻科生)の方へ

(ただし、期日までに返却することが可能な学生のみとします。)

最終貸出日は、2月14日(水)

最終返却日は、2月28日(金)

2024年1月16日 (火)

2023年12月 8日 (金)

2023年12月 1日 (金)

【図書館】展示企画2023年度第3回

タイトル: 子どもと遊び ー独楽(コマ)ー

期間:2023年12月~2024年3月

担当:星美学園短期大学教授 中島千恵子

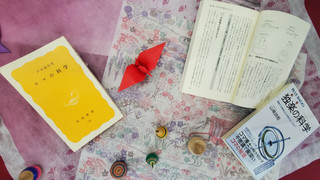

独楽(コマ)は、子どもから大人まで誰もが楽しめる遊びのひとつです。標準的な独楽は、回転の効果を利用して一点で立ち上がり、回転が遅くなると倒れてしまいます。皆さんは、独楽はなぜ回るのか、なぜ倒れないのか、疑問に思ったことはありませんか。今回は、そのような素朴な疑問に対して解説した書籍を紹介いたします。

まず、戸田盛和氏の『コマの科学』です。この本では、独楽の構造や運動について、できる限り難解な用語や数式を使わずに丁寧に解説しています。独楽を回すと、独楽の軸の上端が円を描くような「みそすり運動(歳差運動)」が働きますが、著者は「どうしてみそすり運動が独楽を立てさせるのか」という問いを考えることから、「独楽はなぜ倒れないのか」という疑問を説明することを試みています。

次に、山崎詩郎氏の『独楽の科学』です。この本では、独楽を上手く回すポイントや、独楽が倒れない理由について、物理学の視点から分かりやすく解説しています。また、独楽に限らず「回るおもちゃ」についてもたくさん紹介しています。大学初年度に学ぶであろう、物理学の基礎的な知識(角運動量保存の法則など)が少しだけ必要になりますが、おもちゃに関心がある保育者養成課程の学生達にも、楽しんでもらえるのではないかと思います。

今回は、「逆立ち独楽(逆さ独楽)」を展示いたしました。逆立ち独楽は、球面を直径の4分の1くらいで切って、そこに軸を付けた形をしています。回転していない時は、丸い部分を下にして立っていますが、回すと数秒で本体が持ち上がって上下が逆さになり、軸の上で回転する楽しい独楽です。小さい独楽には、物理学の仕組みがぎゅっと詰まっています。子ども達(昔は子どもだった、今の学生達にも!)には、独楽遊びを通して、物理学の面白さに少しでも気づいてもらえたら嬉しく思います。

参考資料

・『コマの科学』/戸田盛和/岩波書店/1980

・『独楽の科学』/山崎誌郞/講談社/2018

2023年10月12日 (木)

2023年10月10日 (火)

2023年8月22日 (火)

【図書館】展示企画2023年度 第2回

タイトル: 写譜ペン ー浄書楽譜の変遷ー

期間:2023年8月~11月

担当:星美学園短期大学教授 町田 治

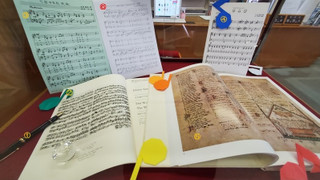

写譜ペンとは楽譜を書くためのペンのこと。楽譜を浄書(清書)するのに使用するペンである。展示①がそれ。ペン先が通常の字を書くペンより太くなっている。このペンに慣れると、通常のペンで書くより速く楽譜を書き上げることができるのである。

写譜ペンを愛用した作曲家は多い。展示②はバッハの平均律クラヴィーア曲集第2巻第13曲の前奏曲BWV882の自筆譜である。バッハの自筆譜は分かりやすく書かれ、整然とした美しさで定評がある。

展示③は私が写譜ペンを使用した最後の頃の楽譜。展示④は現在本学図書館が所蔵している写譜ペンで版下が作られた楽譜である。つい最近まで写譜ペンは現役であった。

展示⑤は現在のような楽譜ができる以前の時代の楽譜で、写譜ペンはかなり昔から使用されていたことが分かる。

現在はコンピュータ浄書ソフトが開発され、写譜ペンの出番はほとんどなくなった。かく言う私も現在①を使用することは全くない。展示⑥は浄書ソフトによる楽譜。便利できれいに仕上がり、コンピュータならではの便利な付属機能もあるため、浄書を手書きで行うことはもはやないであろう。

しかし②のような楽譜がなくなるとしたら……。これからの大作曲家の肉筆の楽譜は存在しなくなるのである。作曲家の記念館に愛用した机や椅子やPC、USBはあっても、手書きの楽譜が残らなくなるとしたら、寂しい話である。

参考資料:

②『平均律クラヴィーア曲集Ⅱ』/Johann Sebastian Bach/音楽之友社/1983

④『ドレミファ器楽〈器楽合奏用楽譜〉さんぽ「となりのトトロ」より』

/久石譲作曲,山下国俊編曲/ミュージックエイト/1990

⑤『人間と音楽の歴史Ⅲ(中世とルネサンスの音楽)第5巻多声音楽の記譜法』

/ハインリヒ・ベッセラー,ペーター・ギュルケ著/音楽之友社/1985