タイトル : 『Johann Sebastian Bachの自筆譜』

副タイトル : ―自筆譜を見る楽しみ―

期間 : 2019年12月~2020年3月

担当 : 星美学園短期大学教授 町田治

作曲家の自筆譜を見るのは楽しい。見やすく制作された版下を基に印刷された出版譜に見慣れた目には、はじめは書き手の癖のある筆跡は分かりにくい感じがするが、慣れてくるとその筆跡から発せられる書き手の人格が伝わってくるようで、書かれた音楽が重なってくると、実際の演奏聞くのとは違った躍動感をもって迫ってくる。

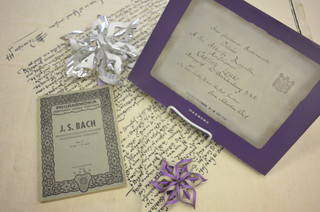

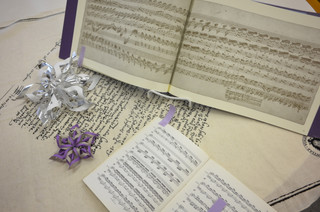

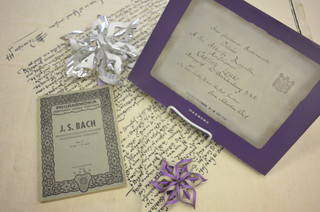

展示した楽譜は、バッハの「ブランデンブルグ協奏曲第5番」のファクシミリである。自筆譜の独占出版権を持つドイツのC.F.PETERS社から許可を得て日本楽譜出版社が出版したもので、実物はベルリン国立図書館に所蔵されている。

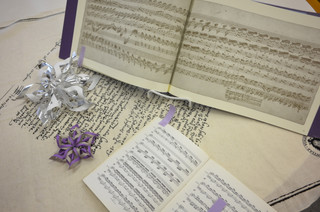

バッハの時代、五線紙は現在のようには売られていなかった。通常は紙に自分で五線をひいていた。線は、五線をひくためのラストラールという、くま手のような道具を使用した。五線の幅が正確に等間隔ではなく、線もどことなくくねっているのは、こうした道具を使った手作業によるものだからである。

音符は写譜ペンを使用。これはグラフィック用のペンのようなもので、私も楽譜浄書用ソフトを使用するようになる、今から10年位前までは必需品であった。

ファクシミリのページは、第1楽章の終わりの、チェンバロのカデンツァの部分である。この部分に相当する出版譜も展示した。ここはこの曲中でも白眉の箇所。ファンタジーが炸裂する音楽を思わせる、波のような連桁の筆致、不明瞭な音が一切ないバッハの音楽を彷彿とさせる音符の力強い筆致は、バッハがまさにそこにいるかのようなリアリティを感じさせてくれる。これは出版譜からは伝わりようがない。また、余白に足りなくなった五線を書き足してしのいでいるが、こんなこともラストラールの時代だからできたこと。自筆譜を見る興味は尽きない。全ページを提示できないのが残念である。

参考文献

①Brandenburg concerto No.5 D major BWV 1050 / Johann sebastian bach[筆] / 森本恭正解説 / 日本楽譜出版社 / 2011.7 / 楽譜(印刷) (スコア) ②Concerto No. 5 D dur = D major / J.S. Bach / neu durchgesehen von Christa Landon / Continuobearbeitung von E. Mandyczewski /(Philharmonia Partituren, No. 97)Universal Edition, [19--] /楽譜(印刷)(ミニチュアスコア)

![]() 学生の皆さんへ

学生の皆さんへ![]() 卒業生の方へ

卒業生の方へ