専攻科・授業紹介 幼児教育研究K「保育時事問題演習」

今年から始まった

専攻科の授業、幼児教育研究K「保育時事問題演習」

この授業は公務員採用試験対策の一環として、

主に小論文、グループディスカッションを中心に授業を進めています。

これまで、小論文を書いたり、

資料を読んでまとめて発表したり、

発表を聞いて意見を述べたりしてきました。

実習前最後の対面授業では、

公務員採用試験で行われることのあるグループディスカッションに挑戦。

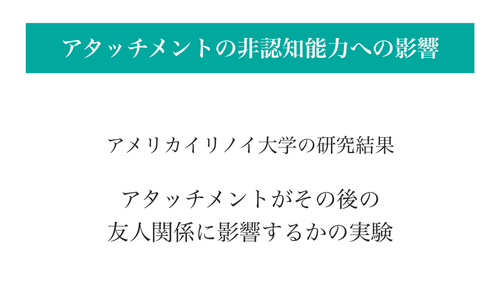

コロナ禍における保育の現状について書かれている資料を読み、テーマを決めるところから学生だけで進めます。

(写真は資料を読んでいるところ)

実習直前で自宅待機期間になっている学生もいるので、この後、オンラインでつないで、お互いに画面を見ながらディスカッションしました。

1つのテーマを50分かけていろいろな切り口から意見を述べましたが、

他の人の意見を受けて自分の意見を言うにしても、

しゃべりすぎず、黙りすぎず・・・加減は難しいもの。

現状を正確に把握してから

「問題点は何か?」

「改善方法は?」

「他の方法はないか?」

と次々と意見が述べられました。

そして、あっという間に授業終了のチャイム!!

公務員採用試験を受けない学生も、

自分の意見を伝えていく力は社会に出てから生きてきます。

これから専攻科生は実習前の遠隔授業期間になります。

遠隔授業では小論文を書く練習をし、

対面授業では対面ならではのディスカッションをしていきたいと思います。

幼稚園教諭・保育士・特別支援学校教諭の取得を目指す

星美学園短期大学 SEIBI Gakuen College

幼児保育学科 / 専攻科幼児保育専攻

(2019年度から男女共学になりました)